PERIODOS DE BONANZA ECONÓMICA EN EL PERÚ: ANÁLISIS Y REFLEXIÓN

I. INTRODUCCIÓN

A lo largo de su historia, Perú ha atravesado múltiples períodos de bonanza económica que han generado profundos cambios en su estructura social, política y productiva. Estos ciclos de crecimiento, impulsados por el auge de las exportaciones, el incremento de los precios internacionales de materias primas y diversas reformas económicas internas, han traído consigo momentos de prosperidad. Sin embargo, también han puesto en evidencia las vulnerabilidades del modelo económico nacional. Analizar estos períodos es esencial para comprender cómo el país ha gestionado sus recursos en tiempos de abundancia y qué lecciones pueden extraerse para evitar la repetición de errores del pasado. Esta reflexión permite identificar tanto las oportunidades desaprovechadas como los aciertos en políticas públicas, además de destacar los desafíos que aún persisten en la búsqueda de un desarrollo más equitativo y sostenible para todos los peruanos.

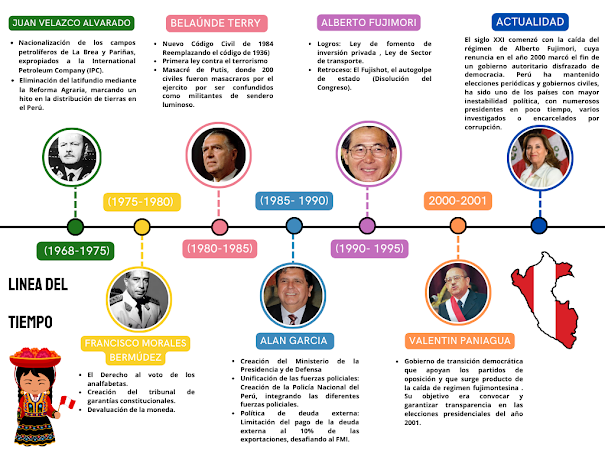

II. LÍNEA DE TIEMPO

III.

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS

¿Qué

factores políticos, económicos y sociales impidieron que los periodos de

bonanza generaran desarrollo sostenido?

Los

períodos de bonanza económica en Perú no lograron generar un desarrollo

sostenido debido a diversos factores políticos, económicos y sociales que

limitaron su impacto a largo plazo.

Factores

políticos: La inestabilidad y el deterioro institucional generaron desconfianza

tanto en los inversionistas como en la población, lo que impidió la

consolidación de proyectos de largo plazo. Según Ponce (2023), la experiencia

peruana demuestra que el ataque a las instituciones fluctúa en el tiempo y se

intensifica en momentos específicos, generalmente marcados por crisis políticas

o disputas de poder. Este debilitamiento puede manifestarse a través del

desprestigio constante de organismos públicos, el Congreso o el Poder Judicial,

afectando la gobernabilidad y la eficacia de las políticas económicas.

Factores

económicos: La desigualdad en la producción de riquezas y la excesiva

dependencia de la exportación de materias primas fueron obstáculos para un

crecimiento inclusivo. Durante la primera década del siglo XXI, las normas que

regulaban la actividad económica de los grupos en el sector minero

permanecieron prácticamente inalteradas desde la década de 1990. Según

Guillermo (2022), la desigualdad de ingresos y los conflictos sociales

asociados pueden actuar como un freno al crecimiento económico. Perú se

posiciona como un país de ingresos medianos, pero este promedio oculta

profundas brechas que requieren atención para garantizar un desarrollo

equitativo.

Factores

sociales: Los conflictos sociales, la debilidad institucional y las brechas

sociales y territoriales contribuyeron a la falta de consolidación del

desarrollo. Las instituciones estatales, como justicia, salud, educación y

gobiernos regionales, no lograron canalizar los recursos de manera eficiente y

transparente. Durante los booms mineros, en particular, surgieron numerosos

conflictos entre comunidades locales y empresas extractivas debido a problemas

ambientales, disputas por tierras y una distribución desigual de los beneficios

económicos. Según Salas (2008), las formas tradicionales de producción en los

territorios andinos se vieron afectadas por la apropiación de tierras por parte

de empresas mineras y la contaminación de ríos y afluentes causada por el uso

de sustancias tóxicas en actividades extractivas. La dinámica de poder local

también se transformó con la llegada de actores económicos influyentes que

alteraron el equilibrio social y político en las comunidades.

¿Cómo influyó la corrupción en la falta de

aprovechamiento de estos periodos económicos?

La

corrupción ha sido y continúa siendo uno de los mayores problemas que afectan

al país. Muchas personas que ingresan a trabajar para el Estado no lo hacen por

vocación ni por el deseo de apoyar y representar a los más necesitados, sino

que ven el servicio público como una oportunidad para incrementar sus intereses

personales. Desde el siglo XIX, la corrupción ha limitado el aprovechamiento de

los períodos de bonanza económica, impidiendo la consolidación de un desarrollo

sostenible. Según Contreras (2012), la falta de planificación, la

desorientación y la corrupción de los gobernantes hicieron que los proyectos

para aprovechar la bonanza quedaran truncos. En lugar de invertir en las

necesidades del pueblo, se concentraron en gestionar únicamente los ingresos

provenientes del mercado mundial. Esto demuestra que la corrupción seguirá

siendo un obstáculo para el desarrollo de un país que cuenta con los recursos

suficientes para alcanzarlo, pero que, lamentablemente, carece de líderes

políticos comprometidos con el bienestar nacional. Un caso claro de corrupción

en tiempos de bonanza económica es el escándalo de Odebrecht en Perú, donde se

pagaron sobornos a funcionarios a cambio de contratos de obras públicas. En

lugar de invertir los ingresos extraordinarios en servicios básicos y desarrollo,

se desviaron fondos mediante licitaciones amañadas, afectando la calidad de las

obras y profundizando la desconfianza en las instituciones.

¿Qué papel jugaron las élites económicas y el Estado en

la distribución de la riqueza durante estos periodos?

Durante este periodo el Estado como las élites económicas

jugaron un papel importante en una distribución desigual de la riqueza. El

Estado concentró el control de recursos estratégicos como el guano y facilitó

la explotación de otros mediante concesiones y beneficios para los sectores

privados, sin aplicar políticas redistributivas que beneficiaran a la mayor

parte de la población, de modo que, las élites comerciales, mineras y

terratenientes, que tenían la ambición de obtener el poder político, se apropiaron

de gran parte de los ingresos, fortaleciendo sus intereses propios a través de

contratos exclusivos y sistemas laborales abusivos. Este modelo económico

favoreció a una minoría urbana y extranjera, mientras otros sectores como

campesinos, indígenas y trabajadores quedaron excluidos del crecimiento, por la

misma situación de una estructura social desigual que también dependían de un

mercado internacional. Según Figueroa, A. (2004), menciona que la nueva

dinámica empresarial dio lugar al surgimiento de una élite económica conformada

no solo por personas originarias sino por otras regiones del país, que tenían

el propósito de lograr acumular grandes riquezas que destinaron para sus

propios beneficios dejando de lado sectores vulnerados.

¿Existen similitudes entre los periodos de bonanza del

pasado y el actual modelo económico del Perú?

A lo

largo de su historia, el Perú ha experimentado períodos de bonanza económica

vinculados a la exportación de recursos naturales. En el siglo XIX, el auge del

guano permitió un crecimiento económico notable, mientras que, en la

actualidad, el país mantiene una fuerte dependencia de la minería,

especialmente del cobre y el oro. En ambos contextos, el crecimiento ha estado

condicionado por la demanda y los precios del mercado internacional, lo que ha

generado ingresos importantes, pero también una gran vulnerabilidad económica.

Según Cosamalón, Armas, Deustua, Monsalve y Salinas (2020), tanto en el pasado

como en el presente, el modelo económico peruano ha estado basado en la

explotación y exportación de recursos naturales, lo que ha permitido etapas de

crecimiento, pero ha expuesto al país a los vaivenes de los precios

internacionales. Esta continuidad en el modelo exportador primario demuestra

que el país aún no ha logrado una transformación estructural de su economía. La

repetición de este patrón refuerza la importancia de diversificar la base

productiva, apostando por sectores como la tecnología, la industria o los

servicios. Un modelo más equilibrado permitiría reducir la vulnerabilidad

externa y construir una economía más resiliente y sostenible a largo plazo.

¿Qué reformas serían necesarias para que futuras bonanzas

económicas contribuyan realmente al desarrollo del país?

Para que

futuras bonanzas económicas contribuyan realmente al desarrollo del Perú, es

necesario aplicar reformas profundas en distintas áreas estratégicas. Primero,

se debe invertir en el fortalecimiento del sistema educativo y sanitario, lo

cual permitirá reducir la desigualdad y fomentar el desarrollo humano. Además,

es clave impulsar el crecimiento de sectores productivos como la agricultura

mediante medidas que reducen los costos y facilitan el acceso a la propiedad de

la tierra. Igualmente, un marco jurídico estable que promueva la inversión y

garantice los derechos de propiedad podría generar un entorno más favorable

para el crecimiento sostenible. Finalmente, políticas de descentralización bien

diseñadas permitirían atender mejor las necesidades locales y optimizar el uso

de los recursos públicos. Según Cosamalón, Armas, Deustua, Monsalve y Salinas

(2020), las reformas necesarias incluyen modernizar el agro, reducir impuestos,

fortalecer la propiedad individual, aumentar el gasto en salud y educación, y

aplicar una descentralización que permita una mejor gestión de los recursos

locales. Esta propuesta reformista demuestra que el crecimiento económico, por

sí solo, no garantiza el desarrollo. Sin una distribución justa de los

beneficios y sin instituciones sólidas que orienten la inversión hacia el

bienestar social, las bonanzas pueden convertirse en oportunidades perdidas. Es

por eso que apostar por reformas estructurales sostenibles es clave para

construir un país más equitativo, resiliente y con mayor justicia social.

IV.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

En consecuencia,

la inestabilidad política y el deterioro institucional han afectado la

confianza en el sistema, lo que ha impedido la consolidación de proyectos de

largo plazo y ha limitado la gobernabilidad del país.

Por

otro lado, en el

ámbito económico, la desigualdad en la producción de riquezas y la dependencia

excesiva de la exportación de materias primas han generado vulnerabilidades

estructurales, impidiendo un crecimiento inclusivo y sostenible. Además, los factores sociales, como los

conflictos y las brechas territoriales, han profundizado la desigualdad, y las

instituciones estatales no han logrado canalizar los recursos de manera

eficiente, lo que ha afectado el bienestar de la población. Asimismo, la corrupción ha sido un obstáculo

recurrente para el desarrollo, desviando recursos que podrían haber sido

utilizados para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y consolidar un

crecimiento equitativo.

En resumen, el modelo económico peruano, basado históricamente en la exportación de materias primas, ha generado etapas de bonanza, pero no ha logrado una transformación estructural que reduzca la vulnerabilidad del país frente a los mercados internacionales.

Recomendaciones

1. Fortalecer la institucionalidad y la

transparencia: La

corrupción ha sido un obstáculo constante para el desarrollo del país,

desviando recursos que podrían haber beneficiado a la población. Es fundamental

implementar mecanismos de control más estrictos, exigir rendición de cuentas a

los funcionarios públicos y garantizar la independencia de las instituciones

gubernamentales. La transparencia en la gestión del Estado es clave para

recuperar la confianza ciudadana y empresarial.

2. Diversificar la economía y reducir la

dependencia de materias primas: El

modelo económico peruano ha estado basado en la exportación de recursos

naturales, lo que lo hace vulnerable a las fluctuaciones del mercado

internacional. Para reducir esta dependencia, es necesario impulsar el

desarrollo de sectores estratégicos como la tecnología, la manufactura y el

turismo sostenible. Fomentar la industrialización y el fortalecimiento de

pequeñas y medianas empresas permitirá una economía más estable y resiliente.

3. Garantizar una distribución equitativa

de los recursos: Históricamente,

las bonanzas económicas han favorecido a una élite reducida, mientras que los

sectores más vulnerables han quedado al margen del crecimiento. Es necesario

aplicar políticas fiscales que aseguren una mejor redistribución de la riqueza,

destinando los ingresos extraordinarios a inversión social en educación, salud

y vivienda digna. Un crecimiento equitativo es clave para lograr un desarrollo

sostenido.

4. Promover una descentralización efectiva: El desarrollo económico no debe

concentrarse solo en Lima, sino que debe extenderse a todas las regiones del

país. Para ello, se debe transferir mayor autonomía y fondos a los gobiernos

regionales, acompañados de capacitación a funcionarios locales y de mecanismos

de fiscalización que garanticen el buen uso de los recursos. Una

descentralización efectiva permitirá atender mejor las necesidades locales y

cerrar las brechas territoriales.

5. Invertir en educación y formación de

capital humano: El

crecimiento económico debe ir acompañado de una educación de calidad que

prepare a la población para los desafíos del futuro. Se necesita mejorar el

acceso y la calidad educativa, promover la formación técnica y científica, y

generar alianzas entre el Estado, el sector privado y las universidades para

impulsar la innovación. Sin educación, el país seguirá dependiendo de sectores

tradicionales y perderá oportunidades de desarrollo.

V. BIBLIOGRAFÍAS

Adolfo, P.

(2023). Inestabilidad política, deterioro institucional y debilidad del

sistema de partidos. Lecciones del caos peruano, (25), 1–25. http://politicaygobierno.cide.edu/index.php/pyg/article/view/1665/1108

Guillermo,

D. (2022). Problemas del crecimiento (y desarrollo) económico en el Perú.

Universidad de Piura. https://www.udep.edu.pe/hoy/2022/03/problemas-del-crecimiento-y-desarrollo-economico-en-el-peru-actual/

Jorge, M.

L. (2017). Boom minero, conflictos socioambientales e identificaciones

políticas en los Andes: Los casos de Abra Pampa (Argentina) y Espinar (Perú)

(pp. 25–254). Universidad Nacional de San Martín. https://ri.unsam.edu.ar/bitstream/123456789/82/1/TDOC_IDAES_2017_DMJL.pdf

Julio, A.

(2023). La economía social responsable y los Objetivos de Desarrollo

Sostenible frente a la crisis post-COVID-19. CIRIEC-España, Revista de

Economía Pública, Social y Cooperativa. https://turia.uv.es/index.php/ciriecespana/article/view/20681/22404

Contreras,

C. (2012). La historia económica de nuestra primera centuria. Revista

Moneda, (150), 42–43. Banco Central de Reserva del Perú. https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-150/moneda-150-11.pdf

Figueroa,

A. (2004). Competencia y circulación de las élites económicas: Teoría y

aplicación al caso del Perú. Economía, 27(53–54), 255–291. https://doi.org/10.18800/economia.200401.007

Comentarios

Publicar un comentario