VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO

I.

INTRODUCCIÓN

El conflicto

armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000 dejó una profunda huella en

la sociedad, no solo por el accionar de los grupos terroristas como Sendero

Luminoso y el MRTA, sino también por las violaciones a los derechos humanos

cometidas por agentes del Estado. Hechos como la masacre de La Cantuta se

convierten en símbolos de la violencia institucionalizada y de la fragilidad

del Estado de derecho en esos años. Analizar este suceso es fundamental para

entender cómo, en la lucha contra el terrorismo, el Estado incurrió en

prácticas que negaron los valores democráticos que pretendía defender.

Este trabajo se centra en la masacre de La Cantuta debido a su importancia emblemática. Representa uno de los casos más notorios en los que miembros de un grupo paramilitar, el Grupo Colina, secuestraron, asesinaron y desaparecieron a civiles, específicamente a un profesor y nueve estudiantes universitarios, bajo el argumento de combatir al terrorismo. Otros casos, como la matanza de Barrios Altos, también evidenciaron patrones de violación de derechos humanos. Sin embargo, La Cantuta pone de relieve el impacto de la violencia estatal en espacios de formación educativa, afectando directamente a jóvenes que simbolizan el futuro del país. Analizar este hecho permite reflexionar sobre la necesidad de memoria, justicia y reparación para consolidar una sociedad democrática que no repita los errores del pasado.

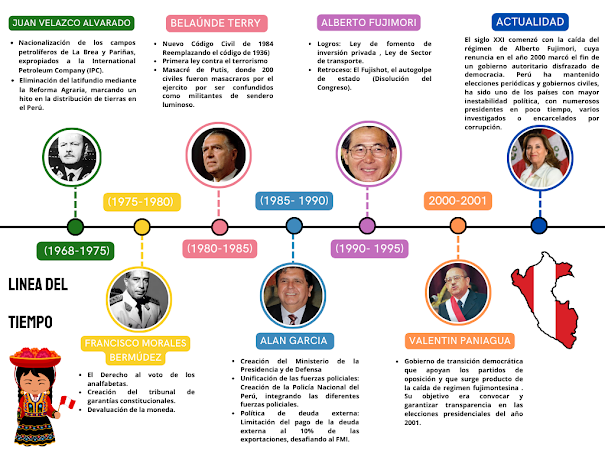

II. INFOGRAFÍA SOBRE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

III.

DISCUSION

Y ANALISIS

El evento de La

Cantuta representa un símbolo significativo en la historia de la violencia en

el Perú durante las décadas de 1980 y 1990, especialmente en el contexto de la

lucha antiterrorista. Como indica Cayuela (2020), la sala dictaminó que las

personas asesinadas, incluyendo a un niño de ocho años, no eran terroristas,

refutando así la acusación infundada que se había hecho en su contra. Este

evento es emblemático porque refleja cómo en nombre de la política

contrasubversiva se violaron derechos humanos fundamentales y se cometieron

ejecuciones arbitrarias.

La Cantuta

ejemplifica la extrema dureza con la que el Estado peruano actuó durante la

lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA, incluso dejando de lado los derechos

humanos en aras de combatir el terrorismo. Esto generó heridas abiertas en la

población y cuestionamientos sobre la legitimidad de la política antiterrorista

implementada. Este caso evidencia las limitaciones en la implementación de

justicia durante esa época, donde la respuesta estatal no siempre respetó el

debido proceso ni garantizó la protección de la población civil, contribuyendo

a un clima de desconfianza hacia las instituciones.

Además, subraya

la necesidad de la memoria histórica para reconocer a todas las víctimas,

fomentar la reconciliación y evitar la repetición de estos hechos. La política

contrasubversiva, aunque buscó restaurar la paz, mostró los peligros de una

estrategia basada exclusivamente en la fuerza sin el acompañamiento del diálogo

y el respeto a los derechos humanos.

En conclusión,

La Cantuta no solo es un recordatorio doloroso de los excesos cometidos sino

también una lección sobre la importancia de construir una política

antiterrorista que proteja la democracia y los derechos fundamentales, apoyada

en la memoria histórica y la justicia para todas las víctimas.

IV.

EVALUACIÓN

DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CVR

¿Cuáles fueron las principales recomendaciones de la CVR para la reparación

de las víctimas?

Según Macher (2023), menciona que “Reparar y compensar la violación de los

derechos humanos, así como las pérdidas o daños sociales, morales y materiales

sufridos por las víctimas como resultado del conflicto armado interno”. De esta

manera, se deduce que es fundamental que se establezcan distintas reparaciones

para las víctimas. Por ello, el congreso, el 20 de julio del 2005, aprobó la

ley de reparaciones, la cual tenía como objetivo principal fijar un marco

normativo del plan integral de reparaciones, para aquellas víctimas que

sufrieron las olas de la violencia durante los años 1980 al 2000, teniendo como

recomendaciones principales, según el programa del PIR las siguientes

reparaciones:

a) Programa de restitución de

derechos ciudadanos.

b) Programa de reparaciones en educación.

c) Programa de reparaciones en salud.

d) Programa de reparaciones colectivas.

e) Programa de reparaciones simbólicas.

f) Programa de promoción y facilitación al acceso habitacional. Buscando

con ello revertir el daño causado por los distintos grupos terroristas que

azotaron las distintas regiones del Perú.

¿Qué avances ha logrado el Estado peruano en la implementación de las

recomendaciones de la CVR?

El Estado peruano tiene un avance parcial en las recomendaciones de la CVR;

como la implementación de Registro Único de Víctimas (RUV) con

266.000 inscritos y reparaciones económicas simbólicas, aunque persisten

subregistros y demoras; logró 23 sentencias condenatorias por crímenes de lesa

humanidad, pero con impunidad predominante en casos de desapariciones forzadas;

incorporó el conflicto armado en el currículo escolar de forma desigual y

mantiene reformas institucionales limitadas, evidenciado en el uso

desproporcionado de la fuerza en protestas. La CIDH reconoció avances en

medidas específicas (como atención en salud mental a víctimas), pero persisten

desafíos críticos: acceso restringido a diversos archivos, reparaciones

colectivas insuficientes y falta de presupuesto para salud mental. La

participación internacional mediante el sistema SIMORE ha mejorado el

monitoreo, aunque sin resolver problemas estructurales de justicia y memoria

histórica. Martín Tanaka. (2023, septiembre 5). Menciona que el informe

de la CVR debe ser base para un consenso político que rechace la violencia,

defienda la democracia y promueva una respuesta estatal eficaz y respetuosa de

los derechos humanos. Se necesita justicia y reparación para las víctimas, y

atender a las poblaciones más golpeadas por el conflicto: rurales, indígenas y

excluidas. Es un compromiso mínimo pero esencial.

¿Por qué muchas víctimas sienten que aún no han sido reparadas

adecuadamente?

Muchas víctimas sienten que aún no han sido reparadas adecuadamente porque

las reparaciones económicas que reciben no incluyen un componente simbólico que

reconozca su sufrimiento, la responsabilidad del Estado y la restitución de su

ciudadanía. Según Macher (2023), cuando las víctimas acuden a recoger el dinero

y firman un recibo en el Banco de la Nación, no perciben esta acción como un

acto de reconocimiento por parte del Estado ni como una verdadera restitución

de su dignidad y derechos, ya que falta un componente simbólico que dé sentido

a la reparación. Esto demuestra que la reparación no puede reducirse solo a una

transacción económica. Para que sea efectiva, debe tener un valor simbólico que

permita a las víctimas sentirse reconocidas y valoradas; de lo contrario, se

corre el riesgo de que la reparación sea vista como superficial, perpetuando la

sensación de abandono y falta de justicia.

¿Cómo reaccionaron

la clase política y las Fuerzas Armadas frente al informe de la CVR?

Reacción de clase Política:

Intervención del presidente regional Omar Quesada: Durante la presentación

del informe en Ayacucho, el presidente regional Omar Quesada, que era un líder

del Partido Aprista Peruano (PAP), ofreció un discurso con un enfoque político

claro. Este hecho refleja que la clase política no fue unánime en su postura

frente al informe, ya que Quesada utilizó el evento para enviar un mensaje

político, probablemente vinculando el informe con su posición partidaria.

Desconfianza y división: En la Plaza Mayor de Ayacucho, la multitud se

mostró inicialmente dispersa, lo que simboliza la desconfianza entre los

sectores sociales y políticos en relación con el informe de la CVR. Aunque, a

medida que se acercaba el inicio de la presentación, la gente se unificó en la

plaza, nunca llegó a haber un sentimiento común, ya que seguían presentes

diferentes posturas sobre el sentido de la ceremonia y sus conclusiones. Esto

sugiere que la clase política estaba dividida en cuanto a las conclusiones del

informe.

Reacción de las fuerzas Armadas:

Críticas de los periodistas: La reacción hacia las Fuerzas Armadas se

refleja principalmente en las críticas de los periodistas locales. Estos

periodistas, particularmente los de Ayacucho, tenían expectativas altas

respecto a la CVR, pero muchos consideraron que el informe no abordó con

suficiente profundidad o claridad la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en

los crímenes ocurridos durante la violencia política. Los periodistas se

mostraron críticos con el informe porque lo percibieron como una repetición de

las conclusiones de la Comisión Vargas Llosa, especialmente en casos como el de

los periodistas asesinados en Uchuracchay, donde no se identificaron

directamente a los militares como responsables.

Posturas enfrentadas: Según el Instituto de Estudios Peruanos (2010), el

debate en torno al informe de la CVR también estuvo marcado por tensiones sobre

cómo se presentaron las responsabilidades en el conflicto armado, reflejando

una falta de consenso entre diversos sectores, incluidos los militares (p.

26).

¿Por qué se dice que el informe de la CVR "no ha calado en la sociedad”?

Se dice que el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)

"no ha calado en la sociedad" porque, a pesar de su entrega y

difusión, las heridas del conflicto armado interno, así como las profundas

desigualdades y prejuicios, continúan vigentes en el Perú. Según Macher (2023),

el conflicto reveló brechas y desencuentros profundos en la sociedad peruana

que no fueron asumidos como propios por gran parte de la población, lo cual

evidencia la persistencia de actitudes racistas y de desprecio hacia ciertos

sectores, especialmente los más vulnerables(p. 168). Esta cita refleja que el

informe no logró ser interiorizado plenamente porque muchas personas, en lugar

de sentirse interpeladas por la violencia sufrida por las víctimas rurales e

indígenas, mantuvieron una actitud de indiferencia o exclusión. Además, aunque

la CVR recomendó una amplia difusión de su informe y un acceso abierto a su

archivo para promover la memoria histórica y evitar la repetición de hechos

dolorosos, estos esfuerzos se vieron limitados debido a la falta de un

mecanismo de seguimiento eficaz. Por ello, la comprensión y apropiación social

de las lecciones del conflicto sigue siendo incompleta, lo que dificulta

alcanzar una reconciliación auténtica y una transformación cultural y

estructural duradera en el país.

V.

CONCLUSIONES

Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

En última instancia, el caso

de La Cantuta refleja con claridad los excesos de las políticas

contrasubversivas implementadas durante el conflicto armado interno en el Perú,

donde el Estado no solo vulneró los derechos humanos fundamentales, sino que

también debilitó la confianza de la población en las instituciones al priorizar

la represión sobre la justicia y la protección de los civiles.

Por otro lado, aunque el

Estado peruano ha avanzado parcialmente en la implementación de las

recomendaciones de la CVR, los esfuerzos realizados, como el Registro Único de

Víctimas y algunas reparaciones económicas, son insuficientes frente a la

magnitud del daño causado. La falta de reparaciones simbólicas significativas y

las limitaciones en el acceso a la justicia continúan siendo obstáculos

críticos para una reconciliación genuina.

Finalmente, la memoria

histórica y su apropiación por la sociedad son elementos clave para evitar la

repetición de hechos violentos y consolidar una democracia sólida. Solo a

través de la justicia integral, el reconocimiento pleno de las víctimas y la transformación

estructural de las instituciones es posible superar las heridas del pasado y

construir un futuro más equitativo y respetuoso de los derechos humanos.

Recomendaciones

-

Preservación

de la Memoria Histórica:

·

Crear

espacios físicos, como museos de la memoria, que documenten los hechos

ocurridos durante el conflicto armado interno y honren a las víctimas.

·

Producir

materiales educativos que incluyan testimonios de las víctimas y un análisis

del impacto del conflicto para ser utilizados en colegios y universidades.

·

Promover

actividades culturales como exposiciones, documentales, obras de teatro y

literatura que contribuyan al reconocimiento del pasado y fomenten la empatía

social.

-

Reparaciones

Simbólicas:

·

Realizar

ceremonias oficiales de disculpas públicas por parte del Estado hacia las

víctimas y sus familias.

·

Erigir

monumentos y memoriales en las comunidades más afectadas para conmemorar a las

víctimas y condenar los actos de violencia.

·

Declarar

fechas oficiales de recordación nacional para promover reflexión y conciencia

sobre las consecuencias de la violencia política.

-

Reparaciones

Sociales y Económicas:

·

Proveer

apoyo psicológico integral y programas de salud mental específicamente

diseñados para las víctimas y sus familias.

·

Ampliar

y agilizar los procesos de reparaciones económicas, asegurando que incluyan un

componente que dignifique a las víctimas.

·

Facilitar

acceso a educación y vivienda para las comunidades más afectadas como una forma

de compensar los daños sufridos.

-

Fomentar

el Diálogo y la Reconciliación:

·

Crear

mesas de diálogo permanentes entre víctimas, representantes del Estado y

sociedad civil para abordar pendientes en la reparación y promover la

reconciliación nacional.

·

Impulsar

programas de capacitación a funcionarios públicos sobre derechos humanos y la

importancia de la reconciliación histórica.

-

Reformas

Institucionales y Garantías de No Repetición:

·

Fortalecer

las instituciones judiciales y de derechos humanos para garantizar justicia y

evitar futuros abusos.

·

Implementar

medidas claras de fiscalización para que las fuerzas del orden actúen dentro

del marco legal y respeten los derechos humanos.

REFERENCIAS:

Cayuela

Berruezo, M. (2020). Una historia de violencia: El Perú entre los años 1980

a 1997. Scientia, 21(21), 235–246. https://doi.org/10.31381/scientia.v21i21.2790

Instituto de

Estudios Peruanos. (2010). La Comisión de la Verdad y Reconciliación y los

medios de comunicación: Ayacucho y Lima. https://hdl.handle.net/20.500.14660/1000

Macher, S.

(2023). Las recomendaciones de la CVR, 20 años después. Coordinadora

Nacional de Derechos Humanos. https://drive.google.com/file/d/1TbeAzLaG4MZVOXeyaupx2ISbL0jy3zLK/view

Tanaka, M.

(2023, 5 de septiembre). Veinte años del informe de la CVR. Instituto de

Estudios Peruanos. https://iep.org.pe/noticias/columa-martin-tanaka-veinte-anos-del-informe-de-la-cvr/

Comentarios

Publicar un comentario